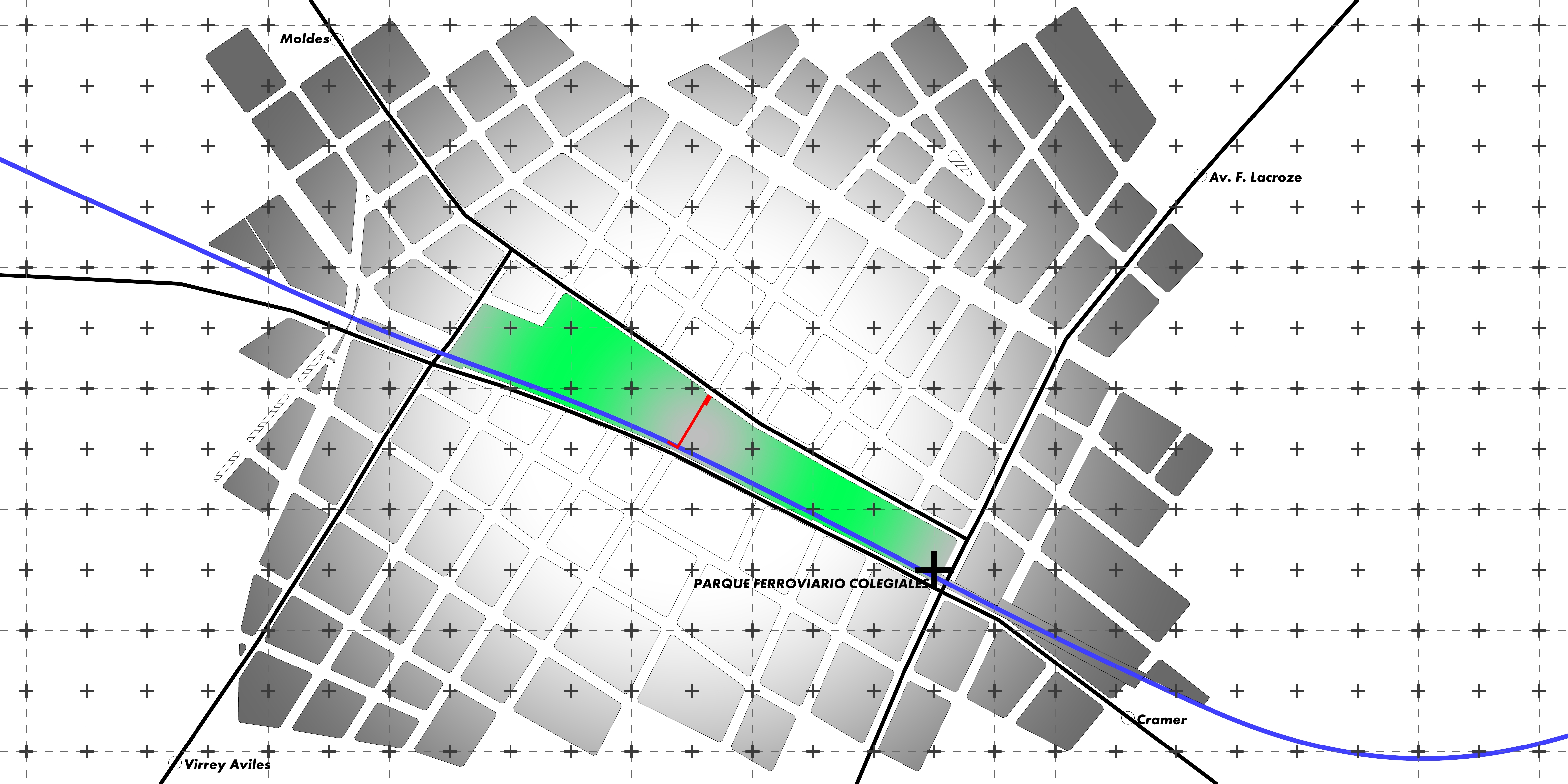

Hace unos meses que me mudé al barrio Porteño de Colegiales. Como soy de la Patagonia y mi familia y amigos no están siempre cerca o disponibles los fines de semana, fui de a poco convirtiendo en hábito salir de mi departamento a caminar por el barrio sin una dirección fija para pasar el rato y, de a poco, ir descubriendo más esta área de la ciudad. El Parque Ferroviario de colegiales se convirtió en un lugar de paso obligado en mis recorridos debido a la necesidad de escapar, al menos por un rato, de la incansable repetición que brinda la trama urbana de la ciudad de Buenos Aires: Edificio-Calle-Edificio. Al cruzar el puente que sobrevuela el parque y conecta la calle Cramer con la calle Moldes, se puede apreciar la extensión de casi 1km lineal de paisaje verde en el medio de la ciudad. En este punto debería hacer la primera salvedad y revelar al lector no arquitecto mis verdaderas intenciones: La palabra <paisaje> en este texto es utilizada de manera intencional y la uso para resaltar la condición de que éste parche verde en medio de la ciudad fue proyectado por el humano simulando ser naturaleza. En otras palabras, el parque es naturaleza falsa o, artificial. Boom! Pero como???

Bueno, básicamente según Aristóteles el humano tiene una tendencia innata a imitar (mimesis) y es por eso, que desde los primeros tiempos, los humanos se obsesionaron con entender el orden y poder ejercer el control de muchas cosas y entre ellas, de lo que entendemos como naturaleza. El paisajismo como lo conocemos, en líneas generales, se consolido en el siglo XIX y es básicamente una simulación domesticada de la “naturaleza” en la cual se exalta su belleza y se controla o suprimen sus peligros. El parque ferroviario de colegiales, o cualquier parque de la ciudad, no es naturaleza en su estado puro (si es que todavía eso existe), sino que probablemente tiene el mismo grado de artificialidad que una Big Mac. Sí, la harina del pan y la carne junto con las lechugas, tomates y papas provienen del mundo orgánico pero el nivel de sistematización y control en favor de algún tipo de eficiencia (calórica, sabor, precio, marketing) nos permiten decir que evidentemente una Big Mac no es natural y lo mismo ocurre con este parque.

Una vez que bajo del puente, entro en el parque por su punto medio, en la esquina de Zabala y Moldes. Generalmente camino hacia la cara derecha, por abajo del puente para el lado de Virrey Áviles y después de llegar al fondo, doy la vuelta y me voy para la cara opuesta que queda en Lacroze. Al adéntrame en el parque, los sonidos típicos de la ciudad como sirenas, bocinas, motores, taladros neumáticos, etc., se desplazan a la periferia y son lentamente filtrados por la vegetación, dando lugar a sonidos nuevos: Pájaros, ranas o sapos, chicharras y grillos son algunos de los que puedo identificar yuxtapuestos con el ruido de los trenes, los ladridos de los perros y, las voces humanas. Es evidente que el paisaje (paisaje= naturaleza artificial o mímesis natural) generó o exacerbó el medio para que estas especies se desarrollen y convivan.

¿Hasta que punto los sonidos que escucho en el parque son “naturales” si el parque fue diseñado, sembrado y mantenido por manos humanas? ¿Realmente pertenecen a esta ciudad, o es su presencia consecuencia de una decisión Humana?

Esta revelación, el hecho de que el parque generó las condiciones para que se asienten y desarrollen ecologías dentro de él me llevó a hacerme algunas preguntas. Mientras llego a Lacroze y bajo las escaleras para pasar por el viaducto, debajo de las vías del tren, me pregunto ¿Hasta que punto los sonidos que escucho en el parque son “naturales” si el parque fue diseñado, sembrado y mantenido por manos humanas? ¿Realmente pertenecen a esta ciudad, o es su presencia consecuencia de una decisión humana?

La cuestión sobre la “naturalidad” me llevó a reflexionar sobre el rol de los sonidos en el entorno urbano. La ciudad siempre ha tenido un ruido característico que asociamos con la urbanidad: sirenas, bocinas, construcciones. Sin embargo, si prestamos atención a estas nuevas ecologías, podemos ver que introducen una capa distinta, más orgánica, casi como una banda sonora cuidadosamente curada para generar una ilusión de armonía en medio del hormigón y las vías abandonadas. De pronto, me di cuenta de que la ciudad —etiquetada generalmente como antítesis de lo natural— quizá ahora estaba generando sus propios pequeños ecosistemas.

Pero la línea entre lo espontáneo y lo diseñado es tenue. ¿Son estos cantos realmente parte de un entorno “natural”? Las aves se han adaptado a la arquitectura urbana: anidan en cornisas, se camuflan entre antenas y paneles publicitarios. La ciudad, que antes las expulsaba, ahora las acoge gracias a intervenciones que imitan espacios silvestres. Al mismo tiempo, me pregunto si en un futuro, cuando el ruido del tráfico o la contaminación acústica se intensifiquen, cuando la polución provoque la extinción de múltiples especies, llegaremos al punto de requerir grabaciones o reproducciones por computadora para no perder esa conexión sensorial. Una suerte de paisaje sonoro artificial que reemplace lo que se desvanece.

En ese momento, imagino una noche cualquiera en un futuro cercano, en la que, para tranquilizarnos de las tensiones de nuestra acelerada vida en la ciudad, hagamos clic en un reproductor que emule el canto del ambiente sonoro del “Parque Ferroviario”. Un software que reconstituya la banda sonora desaparecida. ¿Sería esa experiencia menos “auténtica”? Cuando las aves se han adaptado, o incluso se han visto obligadas a migrar por la intervención humana, ¿qué tan distinta es su presencia real de la que reproduciría la máquina? Yo argumentaría que no tan distinta. ¿Cómo? Dejame explicar.

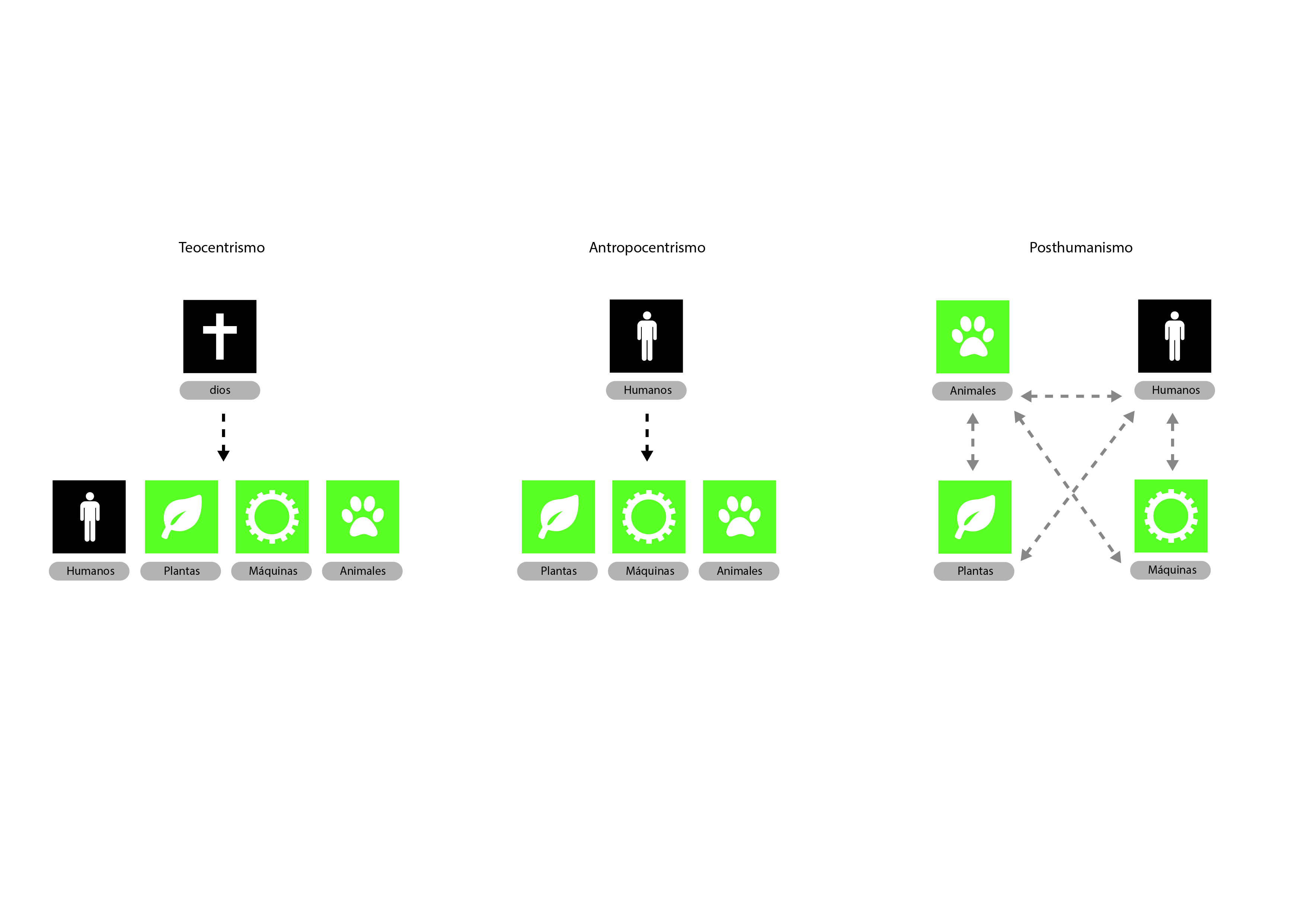

El antropocentrismo puede ubicar sus orígenes a principios del siglo XVI y reemplaza al teocentrismo. A partir de ese momento ya no es dios, sino el Humano, el motor y foco de atención del mundo. El antropocentrismo representó un cambio con respecto al modelo anterior dado que desplazó el interés central de dios hacia el Humano, pero no dejó de ser un modelo que jerarquizaba a una entidad por sobre todo lo demás. Animales, Plantas, Territorios ahora pasarían a ser dominados y modificados en favor del Humano y la civilización. En este modelo de pensamiento es la compartimentación y la jerarquización ponderada sobre el humano lo que lo impulsa. La clara separación entre Humano y “Naturaleza” es lo que hace posible una alienación del medio ecológico y valida su alteración. Okay, pero ¿Que tiene que ver esto con la máquina que simula sonidos ambientales del parque ferroviario?

Si el antropocentrismo se basaba en una fuerte compartimentación —separando a los humanos del resto—, el posthumanismo busca nuevas taxonomías que reconozcan la interdependencia de todos los agentes y superen esas barreras tradicionales.

El nuevo modelo que comenzó a emerger como respuesta al antropocentrismo es el posthumanismo. La idea del posthumanismo toma una gran relevancia en el contexto económico, social y ecológico que estamos atravesando en la segunda década del siglo XXI y cuestiona la centralidad y superioridad del ser humano, planteando que formamos parte de una red de relaciones en la que lo no-humano (animales, vegetales, tecnologías, inteligencias artificiales) también tiene agencia. En este sentido, busca superar el antropocentrismo y recalcar la interdependencia de todas las formas de vida, así como la necesidad de repensar la condición humana en diálogo con el entorno natural y las innovaciones tecnológicas. Si el antropocentrismo se basaba en una fuerte compartimentación —separando a los humanos del resto—, el posthumanismo busca nuevas taxonomías que reconozcan la interdependencia de todos los agentes y superen esas barreras tradicionales.

Después de muchas caminatas y muchas observaciones como esta, me propuse, un poco en broma y un poco en serio, programar un software que a través de código que indague sobre esta idea de interdependencia y dialogo entre las distintas inteligencias que conviven junto a los humanos. Fin del Mundo.exe es un software de código abierto generado en colaboración con inteligencia artificial que sintetiza a través de ondas sonidos de lo que denominamos el mundo “natural”. A pesar de lo rudimentario del software, debido a mi casi nula experiencia en programación, es asombroso como colaborando con una inteligencia artificial pude lograr un resultado bastante aproximado a los sonidos que reconocemos y asociamos al mundo natural.

En este sentido, la creación de software no debería considerarse un fenómeno ajeno a lo natural, sino como una expansión. En última instancia, los humanos somos organismos que transformamos la materia terrestre en nuevas expresiones. Siguiendo la reflexión de Benjamin Bratton, quien recuerda que a través del smartphone todos llevamos “un pedazo de geología extraído de África en nuestros bolsillos”, la tecnología puede verse como la continuación orgánica de la naturaleza a través de nuestras facultades creativas. Así, un software que imita los sonidos de animales no es simplemente un simulacro, sino una extensión de la misma dinámica geológica y biológica que nos conforma, reinterpretada y potenciada por la cultura humana. De este modo, la máquina funciona como una prótesis de lo natural, conectando lo supuestamente artificial con la materia y la vida de la que surge.

Cada fin de semana, mientras me acerco al parque ferroviario para oír los sonidos que emergen del paisaje, me pregunto si esto es apenas un escalón previo de la vida que pronto podremos revivir en entornos controlados de altavoces, pantallas y algoritmos. Al fin y al cabo, ¿dónde termina lo natural y comienza lo artificial? ¿Y hasta qué punto la simulación, alimentada por nuestros deseos de recuperar la naturaleza, se convierte en la realidad misma?

Cada fin de semana, mientras me acerco al parque ferroviario para oír los sonidos que emergen del paisaje, me pregunto si esto es apenas un escalón previo de la vida que pronto podremos revivir en entornos controlados de altavoces, pantallas y algoritmos. Al fin y al cabo, ¿dónde termina lo natural y comienza lo artificial? ¿Y hasta qué punto la simulación, alimentada por nuestros deseos de recuperar la naturaleza, se convierte en la realidad misma?